巴山蜀水物华新④|一颗颗芯片激发的科创活力 驱动城市高质量发展

党的十八大以来,习近平总书记先后多次来到四川考察,为四川发展把脉定向,在四川山水间、蓉城大地上镌刻了领袖的光辉印记、留下了宝贵精神财富。看度新闻特别推出“巴山蜀水物华新——沿着总书记的四川足迹”主题采访报道,看四川如何一步一个脚印把总书记关怀和嘱托落到实处,推动治蜀兴川再上新台阶,在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写四川发展新篇章。第四期,我们走进天府新区兴隆湖畔的科研院所、企业车间,金堂县现代农业产业基地的田间地头,感受成都蓬勃向上的创新活力。

4个天府实验室、30多家国家级科研机构、139个国家级产业创新平台、17家科创板上市企业、1万多家高新技术企业……这一连串数字,彰显着成都的创新底色。

2018年2月,习近平总书记在四川天府新区考察时勉励成都企业抢抓机遇,提高企业自主创新能力和国际竞争力,推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

创新,始终是成都推进高质量发展的关键词。近年来,成都各领域以科技创新为引领,推动现代产业体系建设,跑出高质量发展“加速度”。

科创引领 积聚优势

科研院所为城市发展“保驾护航”

兴隆湖畔,一座座代表着科技与创新的建筑群静静矗立,人才、技术、资金、企业的聚集让这里成为成都创新最为活跃的区域。作为天府新区重点引进的校院地协同创新平台,成都西电网络安全研究院就坐落于此。

成都西电网络安全研究院是天府新区与西安电子科技大学结合双方优势,联合设立的集人才培养、科学研究、成果转化于一体的综合研发机构,重点着眼于网络与信息安全领域,“网络安全不仅会侵犯公民隐私,会侵害企业利益,更会威胁国家安全,目前不少关键信息基础设施单位会出现一些安全通用性问题,比如资产不清,防护难落实,出现安全问题以后需要大量人工来处置,且对人员技术能力要求越来越高。”成都西电网络安全研究院执行院长崔艳鹏介绍道。

针对这些痛点,成都西电网络安全研究院引育、孵化了一个聚焦网络安全领域的创新项目——四川胡门科技有限责任公司。该公司自主研发了一套结合资产管理、风险预警、漏洞监测、追踪溯源等功能的全流程一体化风险融合监测预警处置管理平台,可以自动化发现风险并处置问题,帮助用户以最少的人力达成最大的安全能力。目前该平台已在多家关键信息基础设施单位试用,并取得很好的效果。

事实上,胡门科技的快速发展只是成都西电网络安全研究院,加快推动西安电子科技大学相关成果落地天府新区的一个缩影。崔艳鹏介绍,目前该院已引育、孵化了10个创新团队,接下来除了继续推动优质技术成果加快落地,还将积极引进行业内的领先及优势技术落地成都。

对于研究院选择落地天府新区的原因,崔艳鹏表示是天时地利人和的结果,“成都有庞大的信息技术基础,对研究院的发展非常有利,出台的一系列助企和人才政策,也让我们更加坚定地留在成都。希望研究院未来能够继续发挥技术优势,筑牢网络安全屏障,为成都的高质量发展‘保驾护航’”。

携手开拓 积聚力量

创新企业为成都科创发展充能

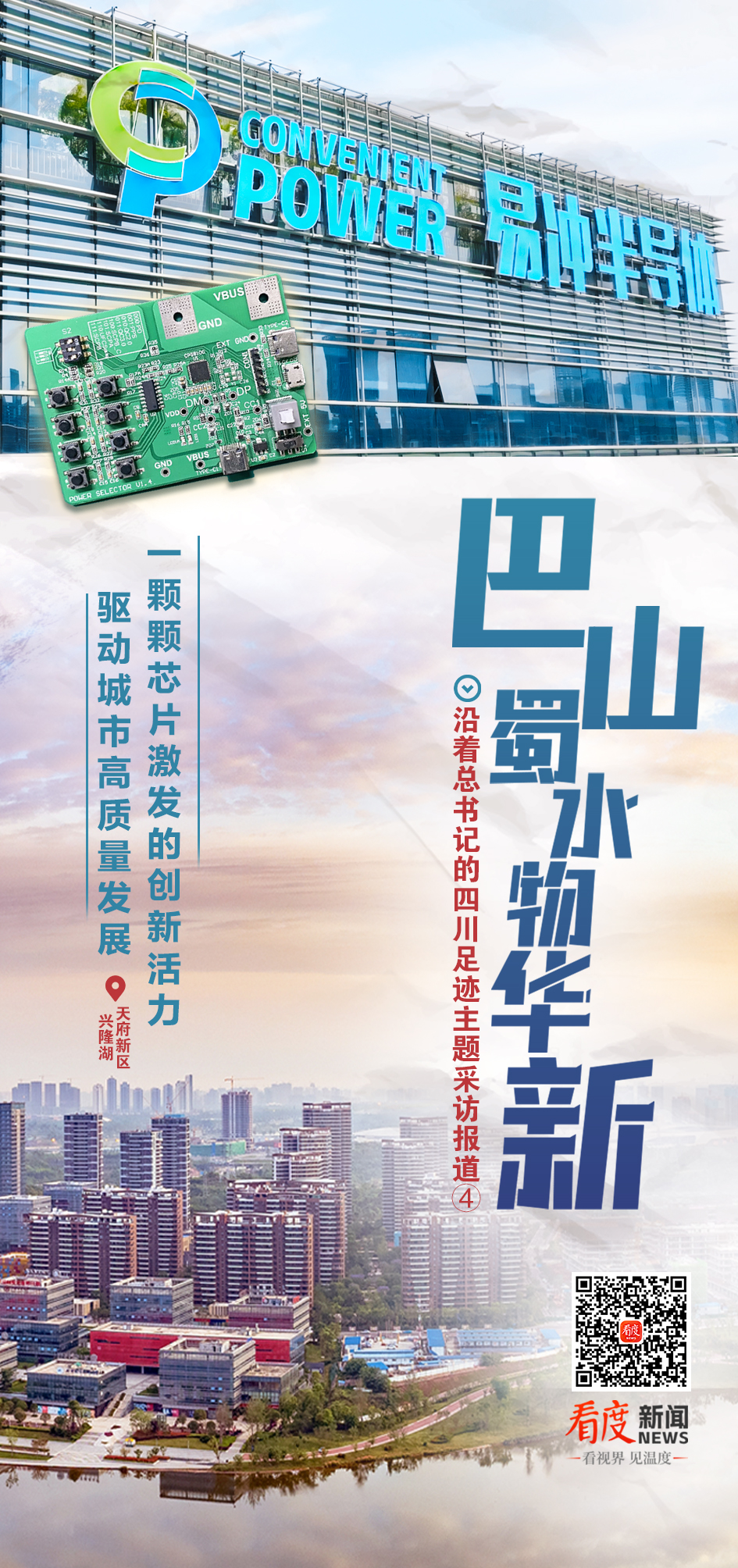

除了胡门科技,还有更多的科技成果在兴隆湖畔诞生、转化,汇聚起澎湃的创新动能,易冲半导体就是其中之一。

2016年,由清华大学无线电能传输与电磁兼容技术科研团队牵头成立的成都市易冲半导体有限公司成立,作为天府新区本土培育的,拥有自主知识产权的国家高新技术企业,易冲半导体短短几年时间就取得了瞩目成绩,不仅设计了中国大陆第一颗具有完整知识产权、具有量产能力的10Gbps高速信号调理类芯片,在无线充电领域做到全国领先,还是华为、三星等知名手机厂商的核心供应商,在国际舞台上打响了中国品牌,展现了中国实力。

易冲半导体不仅坚持自主技术创新,还非常重视知识产权的保护,公司副总经理汤琦介绍,“目前公司已积累电源管理领域的关键技术相关专利200余项,这些专利精准地保护了公司的研发方向,也进一步激发了我们的创新活力,希望这些创新最终能成为产品,为产业的高质量发展注入强劲动能”。

回想易冲半导体的发展历程,汤琦感慨万千,他告诉记者,从无线充电的解决方案,到转型为无线充电芯片研发设计公司,到如今涉足汽车电子、人工智能等领域电源管理芯片的多品类模拟IC设计公司,公司规模从20人增长到了近400人,而这些变化都离不开成都市的支持。

过去几年间,成都敢为人先,敢于突破,在全国率先出台政策支持科技成果权属改革,率先出台政策支持技术经纪人职称评定,逐步探索出了一条成都特色的科技成果转化道路,在人才新政方面,也实现从拼政策、给优惠的“1.0版”,搭平台、给机会的“2.0版”向优平台、营生态的“3.0版”迭代升级,让一个个“成都创新”“成都智造”,源源不断地从实验室里走出来,成为城市创新发展的有力支撑。

在自身发展壮大的同时,易冲半导体也在为产业链的完善奔走,近年来,它不停游说上下游伙伴入驻天府新区,力争把产业生态做大做强。

协同创新 产业聚变

现代园区引领农业高质量发展

与兴隆湖的“高精尖”相比,位于金堂县成都现代农业装备产业园的科技应用场景显得有些“接地气”。

近日,记者来到成都现代农业装备产业园食用菌新技术新品种试验示范基地时,中国农业科学院都市农业研究所科研助理林俊彬正在侍弄新引进的红托竹荪,据他介绍,红托竹荪原产于贵州,是成都首次引进。

作为名贵的食用菌山珍,红托竹荪肉质厚实,清香袭人,具有很高的营养价值与经济价值,但要种植它却没有那么容易,需要不少科学技术的支持。记者在基地看到,红托竹荪长在一排排隔层中,而旁边就挂着环境监测系统,颇为壮观。林俊彬介绍,传统的种植模式,过于依赖人的主观经验,红托竹荪的质量及产量受气候和季节影响比较大。而通过工厂化新品种选育、液体菌种制种、层架设施栽培等技术攻关,配套土壤培养基质处理、病虫害防治、高效安全轻简化栽培等技术的集成创新,解决了工厂化栽培技术上的难题,从此红托竹荪种植不再“靠天吃饭”。

作为技术密集型产业,红托竹荪去年底刚引进时,相关经验还有所欠缺,为照顾好这些娇嫩的“宝宝”,林俊彬没少操心,“温度、湿度、光照、水分等细节管理与技术使用是否得当都会影响到最终收成,所以得非常注意”,林俊彬通过不断地试验,细心栽培,第一批红托竹荪将很快上市,他预计在科技的加持下红托竹荪产能将提高3-5倍。

对于农业科技创新,林俊彬觉得非常有必要:“农业科技创新不仅可以提高土地利用率,减少人力成本,防治自然灾害,更重要的是它能积聚资源,形成一定的产业。”

正如林俊彬所言,距离金堂县食用菌新技术新品种试验示范基地不远处就有一家金堂县打造的预制菜重点企业——新雅轩。新雅轩食品有限公司执行副总裁郑天力介绍,工厂每年消耗的上万吨原材料都来自于当地,其实就包括食用菌。

农业种植在创新,附近的企业也在创新。此前主打生产川式调制品的新雅轩在三年前开始抢占预制菜赛道,但转战赛道并非想象中的一路畅通,如何保持预制菜原汁原味的新鲜口感是摆在所有预制菜面前的难题。“我们研究开发了专属的生产线,从前端解冻到后期加工,从食物的腌制、入味到去腥、炒制,每个环节都要把关。”谈起技术研究,郑天力表示,经前期多次尝试,公司探索出了“冷冻锁鲜技术”,这一技术能最大程度地保证让预制菜吃上去和餐厅大厨刚炒出来的口味一致。

一头连着农业,另一头连着餐饮业,一直以来,预制菜都被视为一二三产融合发展的产业。它的创新发展,既是食品加工业不断做大做强的现实映射,又是农业持续高质量发展的有力写照。

据了解,成都现代农业装备产业园已建成运营食用菌智慧科创展示中心等科研载体,签约引进中国农科院等10余所科研院校,共建“食用菌科技成果转化试验基地”等6个创新中心,这些科创力量将引领农业产业发展,进一步提升现代农业能级。

习近平总书记深刻指出,现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,科技创新是建设现代化产业体系的战略支撑。近年来,成都坚定不移推进创新驱动发展和产业建圈强链,一大批科学装置、创新平台、研发机构相继落户,一批科技含量高、增长潜力大的科技型企业陆续涌现,越来越多的科技成果从“实验室”走向“应用场”,这些源源不断的创新活力,正成为城市高质量发展的动力引擎。